mitsuyokitamura.com, 12 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Federalisme adalah sistem pemerintahan yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (atau negara bagian), dengan masing-masing memiliki otonomi tertentu namun tetap terikat dalam satu kesatuan politik. Pemikiran klasik federalisme, yang berkembang pada abad ke-17 hingga ke-19, menjadi fondasi bagi banyak negara modern, seperti Amerika Serikat, Swiss, dan Kanada. Berakar dari gagasan keseimbangan kekuasaan, federalisme menawarkan solusi untuk mengelola keragaman budaya, politik, dan geografis dalam satu negara tanpa mengorbankan persatuan atau otonomi lokal.

Di Indonesia, meskipun sistem pemerintahan bersifat uniter dengan desentralisasi sejak Reformasi 1998, konsep federalisme tetap relevan dalam diskusi tentang otonomi daerah dan pengelolaan keragaman. Artikel ini menyajikan analisis mendalam tentang pemikiran klasik federalisme, mencakup definisi, latar belakang historis, prinsip utama, tokoh-tokoh kunci seperti Montesquieu, Madison, dan Hamilton, penerapan historis, perbandingan dengan sistem lain, dampak, serta relevansi di era 2025. Dengan pendekatan akademik, artikel ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif dan kontekstual.

Pengertian Federalisme

Federalisme berasal dari kata Latin foedus, yang berarti perjanjian atau aliansi. Dalam konteks politik, federalisme adalah sistem di mana:

- Kekuasaan pemerintahan dibagi antara pemerintah pusat (nasional) dan pemerintah daerah (negara bagian, provinsi, atau kanton).

- Masing-masing tingkat pemerintahan memiliki kewenangan yang diatur dalam konstitusi, sehingga tidak ada pihak yang dapat mendominasi sepenuhnya.

- Ada mekanisme untuk menjaga keseimbangan, seperti konstitusi tertulis, pengadilan konstitusi, dan representasi daerah di tingkat nasional (misalnya, senat).

Federalisme berbeda dari konfederasi, di mana pemerintah daerah memiliki kedaulatan penuh dan pusat hanya memiliki kewenangan terbatas, serta dari sistem uniter, di mana pemerintah pusat mendominasi dan daerah hanya memiliki otonomi administratif.

Latar Belakang Historis Federalisme

1. Akar Pemikiran

Federalisme klasik muncul sebagai respons terhadap tantangan politik pada abad ke-17 dan ke-18, terutama di Eropa dan Amerika Utara. Beberapa faktor historis yang memengaruhi:

- Perang Agama dan Konflik Etnis: Eropa abad ke-17 dilanda konflik antar kelompok agama dan etnis, mendorong gagasan aliansi untuk menjaga perdamaian.

- Revolusi Amerika (1776): Koloni-koloni Amerika membutuhkan sistem untuk menyatukan negara bagian yang beragam tanpa menghilangkan otonomi mereka.

- Pencerahan: Filsuf seperti John Locke dan Montesquieu mengusung pemisahan kekuasaan dan kontrak sosial, yang menjadi dasar federalisme.

2. Perkembangan Awal

- Swiss (1291–1848): Konfederasi Swiss, yang terdiri dari kanton-kanton otonom, menjadi model awal federalisme, meskipun awalnya lebih mirip konfederasi.

- Amerika Serikat (1787): Konstitusi AS, yang disusun di Konvensi Philadelphia, menjadi tonggak federalisme modern, menyeimbangkan kekuasaan antara pemerintah federal dan negara bagian.

- Eropa: Pemikiran federalisme memengaruhi gagasan unifikasi Jerman (1871) dan kemudian Uni Eropa (abad ke-20).

Prinsip Utama Pemikiran Klasik Federalisme

Pemikiran klasik federalisme berfokus pada keseimbangan antara persatuan dan otonomi. Berikut adalah prinsip utamanya:

1. Pembagian Kekuasaan

- Konsep: Kekuasaan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah melalui konstitusi. Pemerintah pusat biasanya menangani urusan nasional (misalnya, pertahanan, luar negeri), sementara daerah mengelola urusan lokal (misalnya, pendidikan, kesehatan).

- Contoh: Dalam Konstitusi AS, pemerintah federal memiliki wewenang atas perdagangan antarnegara, sementara negara bagian mengatur hukum pernikahan.

2. Otonomi Daerah

- Konsep: Pemerintah daerah memiliki kedaulatan dalam bidang tertentu, tidak sekadar sebagai pelaksana kebijakan pusat.

- Contoh: Di Swiss, kanton memiliki hak untuk menetapkan bahasa resmi dan sistem pendidikan mereka sendiri.

3. Persatuan Nasional

- Konsep: Meskipun otonom, pemerintah daerah tetap terikat dalam satu identitas nasional, sering kali melalui konstitusi atau simbol bersama.

- Contoh: Di AS, Pledge of Allegiance dan bendera nasional memperkuat persatuan di antara negara bagian.

4. Checks and Balances

- Konsep: Sistem federalisme mencegah konsentrasi kekuasaan melalui mekanisme seperti pengadilan konstitusi, senat, dan veto antar tingkat pemerintahan.

- Contoh: Mahkamah Agung AS dapat membatalkan undang-undang negara bagian yang bertentangan dengan konstitusi federal.

5. Kontrak Sosial dan Konsensus

- Konsep: Federalisme didasarkan pada perjanjian sukarela antara unit-unit politik untuk membentuk satu entitas, sering kali melalui konstitusi.

- Contoh: Konstitusi AS adalah “kontrak” antara 13 negara bagian asli untuk membentuk uni.

Tokoh-Tokoh Penting dalam Pemikiran Klasik Federalisme

1. Charles-Louis de Secondat, Baron de Montesquieu (1689–1755)

- Kontribusi:

- Dalam The Spirit of the Laws (1748), Montesquieu mengusung pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang memengaruhi federalisme.

- Ia menganalisis republik federasi, seperti Konfederasi Swiss, sebagai cara untuk menjaga kebebasan dan mencegah tirani.

- Pengaruh: Gagasan Montesquieu tentang pemisahan kekuasaan diadopsi dalam Konstitusi AS, terutama dalam struktur checks and balances.

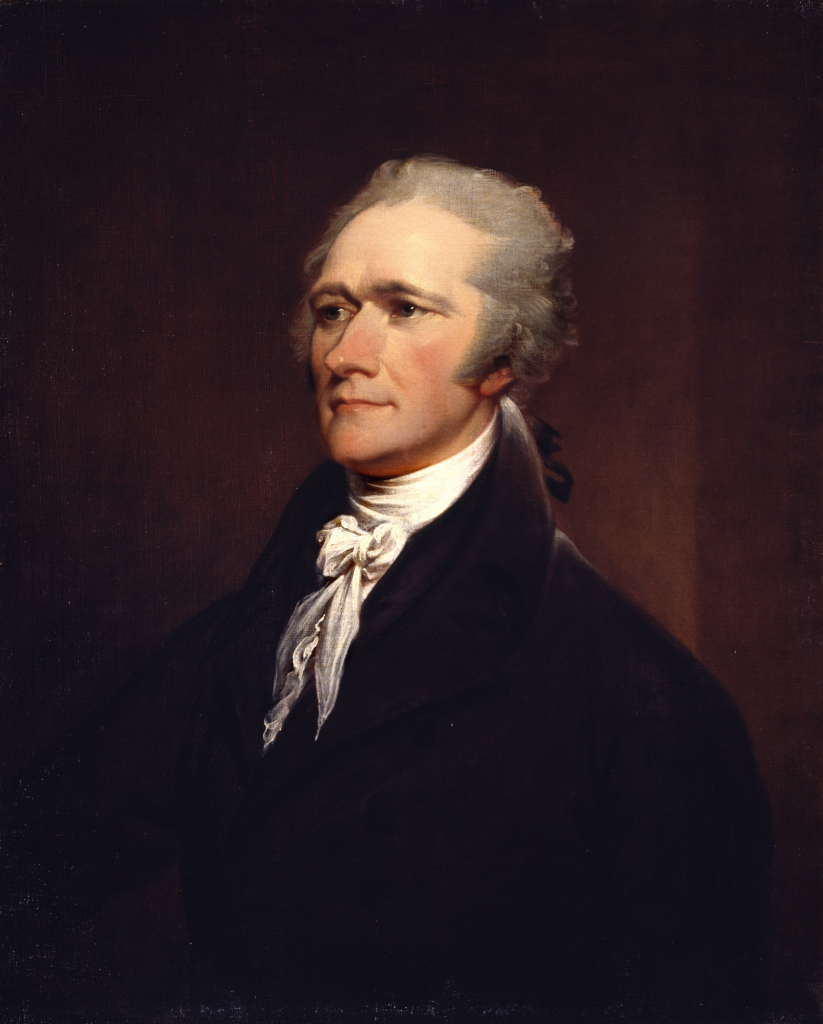

2. Alexander Hamilton (1755–1804)

- Kontribusi:

- Sebagai salah satu penulis The Federalist Papers (1787–1788), Hamilton membela federalisme AS, menekankan perlunya pemerintah pusat yang kuat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan pertahanan.

- Ia mengusung supremasi konstitusi federal atas hukum negara bagian.

- Pengaruh: Membentuk struktur pemerintahan federal AS, termasuk wewenang pajak dan perdagangan.

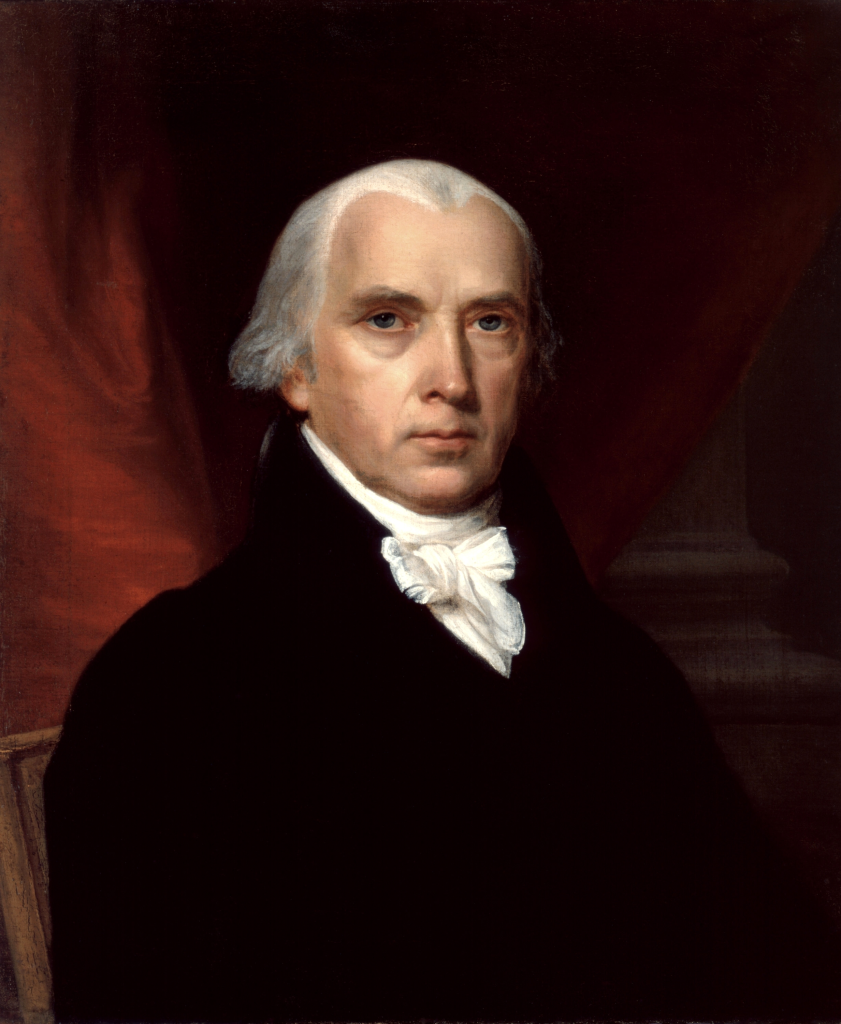

3. James Madison (1751–1836)

- Kontribusi:

- Dikenal sebagai “Bapak Konstitusi AS,” Madison merancang sistem federalisme yang menyeimbangkan kekuasaan pusat dan daerah.

- Dalam Federalist No. 10, ia berargumen bahwa federalisme mencegah tirani mayoritas dengan mendistribusikan kekuasaan ke berbagai tingkat pemerintahan.

- Pengaruh: Membentuk struktur Senat AS, yang memberikan representasi setara bagi negara bagian.

4. John Jay (1745–1829)

- Kontribusi:

- Bersama Hamilton dan Madison, Jay menulis The Federalist Papers, fokus pada hubungan luar negeri dan perlunya persatuan nasional.

- Ia menekankan bahwa federalisme memungkinkan negara bagian tetap otonom sambil memiliki keamanan kolektif.

- Pengaruh: Membantu meyakinkan publik AS untuk meratifikasi Konstitusi 1787.

5. Johannes Althusius (1563–1638)

- Kontribusi:

- Dalam Politica Methodice Digesta (1603), Althusius mengusung gagasan federalisme berdasarkan kontrak sosial antara komunitas.

- Ia melihat federalisme sebagai aliansi antara kelompok otonom, seperti kota atau provinsi.

- Pengaruh: Memengaruhi pemikiran federalisme di Eropa, terutama di Belanda dan Swiss.

Penerapan Historis Federalisme Klasik

1. Amerika Serikat (1787)

- Konteks: Setelah kemerdekaan dari Inggris, 13 koloni AS membutuhkan sistem untuk menyatukan negara bagian yang memiliki budaya, ekonomi, dan hukum berbeda.

- Penerapan:

- Konstitusi AS membagi kekuasaan: pemerintah federal mengatur perdagangan, pertahanan, dan kebijakan luar negeri, sementara negara bagian mengelola pendidikan dan hukum lokal.

- Senat memberikan dua kursi per negara bagian, memastikan representasi setara, sementara DPR berdasarkan populasi.

- Dampak: Federalisme AS menjadi model bagi negara-negara lain, meskipun menghadapi tantangan seperti Perang Saudara (1861–1865) akibat isu perbudakan.

2. Konfederasi Swiss (1848)

- Konteks: Swiss, dengan keragaman bahasa (Jerman, Prancis, Italia) dan agama, membutuhkan sistem untuk menyatukan kanton-kanton otonom.

- Penerapan:

- Konstitusi 1848 menetapkan pemerintah federal yang menangani urusan nasional, sementara kanton mempertahankan otonomi budaya dan administratif.

- Sistem referendum memungkinkan partisipasi langsung warga dalam pengambilan keputusan.

- Dampak: Swiss menjadi contoh federalisme yang stabil, mengelola keragaman tanpa konflik besar.

3. Jerman (1871)

- Konteks: Unifikasi Jerman di bawah Otto von Bismarck menyatukan negara-negara kecil seperti Prusia dan Bavaria.

- Penerapan:

- Kekaisaran Jerman memberikan otonomi kepada negara bagian dalam pendidikan dan hukum lokal, sementara pemerintah pusat mengendalikan militer dan ekonomi.

- Dampak: Federalisme Jerman berkembang menjadi model modern di Republik Federal Jerman pasca-Perang Dunia II.

Perbandingan dengan Sistem Pemerintahan Lain

1. Sistem Uniter

- Kesamaan: Baik federalisme maupun sistem uniter bertujuan menjaga persatuan nasional.

- Perbedaan: Dalam sistem uniter (misalnya, Prancis atau Indonesia), pemerintah pusat memiliki otoritas dominan, dan otonomi daerah bersifat administratif, bukan konstitusional.

- Keunggulan Federalisme: Lebih fleksibel untuk negara besar dengan keragaman budaya.

2. Konfederasi

- Kesamaan: Melibatkan unit-unit politik yang otonom.

- Perbedaan: Dalam konfederasi (misalnya, Konfederasi AS 1777–1787), pemerintah pusat lemah, dan unit-unit memiliki kedaulatan penuh.

- Keunggulan Federalisme: Menawarkan keseimbangan antara otonomi dan persatuan.

3. Monarki Absolut

- Kesamaan: Dapat memiliki struktur administratif regional.

- Perbedaan: Monarki absolut (misalnya, Prancis abad ke-17) memusatkan kekuasaan pada raja, tanpa otonomi konstitusional.

- Keunggulan Federalisme: Mendorong partisipasi demokratis dan mencegah tirani.

Dampak Pemikiran Klasik Federalisme

1. Dampak Global

- Stabilitas Politik:

- Federalisme telah membantu negara-negara seperti AS, Kanada, dan Australia mengelola keragaman tanpa konflik besar.

- Uni Eropa, meskipun bukan federasi penuh, mengadopsi prinsip federalisme untuk menyatukan negara-negara anggota.

- Demokrasi:

- Federalisme mendorong partisipasi lokal melalui pemilu daerah dan referendum, memperkuat demokrasi.

- Inovasi Kebijakan:

- Negara bagian atau kanton dapat bereksperimen dengan kebijakan (misalnya, legalisasi ganja di beberapa negara bagian AS), yang kemudian diadopsi secara nasional.

2. Dampak di Indonesia

- Konteks Historis:

- Indonesia sempat mempertimbangkan federalisme selama negosiasi dengan Belanda (1945–1949), seperti dalam Konferensi Meja Bundar, yang mengusulkan Republik Indonesia Serikat (RIS). Namun, RIS dibubarkan pada 1950 demi sistem uniter untuk mencegah separatisme.

- Pasca-Reformasi 1998, UU No. 22/1999 dan UU No. 32/2004 tentang Otonomi Daerah mengadopsi elemen federalisme, seperti otonomi fiskal dan administratif untuk provinsi dan kabupaten.

- Penerapan Modern:

- Otonomi daerah memungkinkan provinsi seperti Aceh dan Papua memiliki aturan khusus (otsus), mirip dengan otonomi dalam federalisme.

- Namun, Indonesia tetap uniter, dengan pemerintah pusat mengendalikan kebijakan strategis.

- Tantangan:

- Ketimpangan ekonomi antar daerah (misalnya, Jawa vs. Papua) dan korupsi di tingkat lokal menunjukkan keterbatasan desentralisasi tanpa struktur federal yang kuat.

3. Relevansi di Era 2025

- Global:

- Federalisme tetap relevan untuk mengelola konflik etnis dan regional, seperti di Irak atau Nigeria.

- Krisis global, seperti perubahan iklim, mendorong federalisme kooperatif, di mana pemerintah pusat dan daerah berkolaborasi (misalnya, kebijakan emisi di Kanada).

- Indonesia:

- Dengan 280 juta penduduk dan 38 provinsi, diskusi tentang otonomi daerah terus berlanjut, terutama untuk mengatasi ketimpangan ekonomi (Gini ratio 0,38 pada 2024).

- Federalisme menjadi referensi akademik untuk memperkuat desentralisasi tanpa mengorbankan persatuan nasional.

Tantangan Pemikiran Klasik Federalisme

- Ketegangan Pusat-Daerah:

- Konflik sering muncul ketika pemerintah pusat dan daerah memiliki prioritas berbeda, seperti dalam kasus perbudakan di AS sebelum Perang Saudara.

- Kompleksitas Administratif:

- Federalisme membutuhkan koordinasi yang rumit, yang dapat memperlambat pengambilan keputusan.

- Risiko Separatisme:

- Otonomi yang berlebihan dapat memicu gerakan separatis, seperti di Catalonia (Spanyol) atau Quebec (Kanada).

- Ketimpangan Ekonomi:

- Daerah kaya cenderung mendapat manfaat lebih dari otonomi, memperlebar kesenjangan (misalnya, Jawa vs. Indonesia Timur).

Rekomendasi untuk Menerapkan Prinsip Federalisme

- Perkuat Konstitusi:

- Negara federal membutuhkan konstitusi yang jelas untuk mendefinisikan pembagian kewenangan, seperti Konstitusi AS.

- Tingkatkan Kapasitas Daerah:

- Pelatihan untuk pemerintah daerah, seperti di Indonesia, dapat meningkatkan efisiensi otonomi.

- Mendorong Kolaborasi:

- Federalisme kooperatif, di mana pusat dan daerah bekerja sama, dapat mengatasi tantangan global seperti pandemi atau iklim.

- Pendidikan tentang Federalisme:

- Sekolah dan universitas harus mengajarkan prinsip federalisme untuk meningkatkan pemahaman publik, terutama di negara dengan keragaman seperti Indonesia.

- Mengelola Keragaman:

- Prinsip federalisme dapat digunakan untuk mengakomodasi budaya lokal tanpa mengorbankan persatuan, seperti dalam otonomi khusus Papua.

Kesimpulan

Pemikiran klasik federalisme adalah kontribusi penting dalam teori politik, menawarkan cara untuk menyeimbangkan persatuan nasional dan otonomi daerah dalam masyarakat yang beragam. Berakar dari gagasan Montesquieu, Hamilton, Madison, dan Althusius, federalisme menekankan pembagian kekuasaan, checks and balances, dan kontrak sosial, yang terbukti efektif di negara seperti AS dan Swiss. Meskipun Indonesia menganut sistem uniter, prinsip federalisme memengaruhi otonomi daerah pasca-Reformasi, meskipun dengan tantangan seperti ketimpangan dan korupsi. Hingga Mei 2025, federalisme tetap relevan untuk mengelola keragaman dan krisis global, memberikan pelajaran tentang keseimbangan kekuasaan dan partisipasi demokratis. Dengan memahami dan menerapkan prinsip federalisme secara bijak, negara-negara dapat menciptakan tata kelola yang inklusif, stabil, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat.

BACA JUGA: Pengertian dan Perbedaan Paham Komunisme Menurut Marxisme: Analisis Mendalam

BACA JUGA: Tim Berners-Lee: Pencetus World Wide Web dan Karya Revolusioner yang Mengubah Dunia

BACA JUGA: Dampak Positif dan Negatif Media Sosial di Era 2025: Peluang dan Tantangan dalam Kehidupan Digital