mitsuyokitamura.com, 24 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Negara federasi adalah bentuk pemerintahan di mana beberapa negara bagian atau wilayah otonom bersatu membentuk satu entitas politik dengan pemerintah pusat, sementara masing-masing bagian mempertahankan otonomi signifikan. Federalisme, sebagai prinsip dasar negara federasi, menekankan pembagian kedaulatan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang diatur melalui konstitusi. Neo-federalisme, sebagai pendekatan modern, menyesuaikan prinsip federalisme klasik dengan dinamika globalisasi, desentralisasi asimetris, dan kebutuhan integrasi regional, seperti terlihat dalam Uni Eropa atau reformasi otonomi di negara-negara kesatuan.

Hingga Mei 2025, negara federasi seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia tetap menjadi model pemerintahan yang relevan, sementara neo-federalisme muncul sebagai respons terhadap tantangan seperti ketimpangan regional, konflik etnis, dan integrasi internasional. Di Indonesia, meskipun menganut negara kesatuan (NKRI), wacana federalisme pernah muncul selama Republik Indonesia Serikat (RIS, 1949–1950) dan reformasi pasca-1998, dengan neo-federalisme diusulkan sebagai solusi untuk otonomi daerah yang lebih seimbang. Artikel ini menganalisis konsep negara federasi, evolusi neo-federalisme, karakteristik, penerapan global, relevansi di Indonesia, tantangan, dan prospek masa depan, dengan merujuk pada sumber seperti Kompas.com, Wikipedia, dan jurnal akademik.

1. Latar Belakang Negara Federasi dan Federalisme

1.1. Definisi Negara Federasi

Menurut Seto Cahyono dalam Jurnal Pusat Pengkajian Hukum dan Pembangunan (1998), negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa entitas politik yang semula berdiri sendiri, kemudian bersatu melalui perjanjian untuk membentuk satu negara dengan pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Kekuasaan dibagi secara konstitusional, dengan pemerintah federal mengurus urusan nasional (misalnya, pertahanan, luar negeri) dan negara bagian mengelola urusan lokal (misalnya, pendidikan, hukum daerah).

Contoh negara federasi meliputi:

- Amerika Serikat: Terdiri dari 50 negara bagian dengan konstitusi federal sejak 1789.

- Jerman: Memiliki 16 Länder dengan otonomi tinggi dalam pendidikan dan kepolisian.

- Malaysia: Terdiri dari 13 negeri dan tiga wilayah federal, dengan pembagian kewenangan berdasarkan konstitusi 1957.

1.2. Prinsip Federalisme

Federalisme, berasal dari kata Latin foedus (perjanjian), adalah sistem pemerintahan di mana kedaulatan dibagi antara pemerintah pusat dan daerah melalui konstitusi. Menurut Miriam Budiardjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik (2008), federalisme berbeda dari negara kesatuan karena:

- Otonomi Tinggi: Negara bagian memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan mengatur pemerintahan lokal tanpa campur tangan pemerintah pusat, selama sesuai dengan konstitusi federal.

- Kedaulatan Ganda: Kekuasaan asli berasal dari negara bagian, yang kemudian menyerahkan sebagian wewenang kepada pemerintah federal.

- Lembaga Representasi: Negara federasi memiliki senat atau dewan yang mewakili kepentingan negara bagian, seperti Senat AS atau Bundesrat Jerman.

1.3. Sejarah Federalisme

Federalisme muncul pada abad ke-4 Masehi, ketika suku-suku Jerman di provinsi Belgia Kerajaan Romawi membentuk aliansi tanpa saling memerangi. Konsep modern federalisme berkembang pada abad ke-18, terutama melalui Konstitusi AS (1789), yang menjadi model bagi negara-negara seperti Kanada, Australia, dan Brasil. Di Indonesia, federalisme diterapkan sementara selama RIS (1949–1950), tetapi ditolak karena dianggap sebagai strategi Belanda untuk memecah belah persatuan nasional.

2. Neo-Federalisme: Konsep dan Evolusi

2.1. Definisi Neo-Federalisme

Neo-federalisme adalah pendekatan modern terhadap federalisme yang menyesuaikan prinsip pembagian kedaulatan dengan tantangan abad ke-21, seperti globalisasi, integrasi regional, dan desentralisasi asimetris. Berbeda dari federalisme klasik, yang berfokus pada pembagian kewenangan simetris antara pusat dan daerah, neo-federalisme menekankan fleksibilitas, kerja sama lintas batas, dan adaptasi terhadap keberagaman budaya atau ekonomi. Menurut Joseph H.H. Weiler dalam European Constitutionalism Beyond the State (2003), neo-federalisme sering dikaitkan dengan sistem “quasi-federal” seperti Uni Eropa, di mana negara-negara anggota mempertahankan kedaulatan sambil berbagi wewenang dalam urusan tertentu.

2.2. Karakteristik Neo-Federalisme

Neo-federalisme memiliki ciri-ciri berikut:

- Desentralisasi Asimetris: Wilayah tertentu dapat memiliki otonomi lebih besar berdasarkan kebutuhan budaya, ekonomi, atau politik, seperti Hong Kong di Tiongkok atau Catalonia di Spanyol.

- Integrasi Supranasional: Negara-negara berbagi kedaulatan dalam organisasi regional, seperti Uni Eropa, tanpa menghilangkan identitas nasional.

- Fleksibilitas Konstitusional: Hukum federal dapat disesuaikan dengan dinamika lokal tanpa mengubah konstitusi inti, seperti dalam federalisme “dengan karakteristik Tiongkok.”

- Fokus pada Kolaborasi: Neo-federalisme mendorong kerja sama antarwilayah untuk mengatasi masalah global, seperti perubahan iklim atau migrasi.

- Respons terhadap Keberagaman: Mengakomodasi keberagaman etnis atau budaya melalui otonomi khusus, seperti di India atau Nigeria.

2.3. Konteks Historis Neo-Federalisme

Neo-federalisme muncul pada abad ke-20 sebagai respons terhadap kegagalan federalisme klasik di beberapa negara, seperti Republik Federal Amerika Tengah (1823–1841), dan kebutuhan integrasi di Eropa pasca-Perang Dunia II. Uni Eropa, yang dibentuk melalui Perjanjian Maastricht (1992), menjadi contoh utama neo-federalisme, di mana negara-negara anggota memiliki parlemen nasional tetapi tunduk pada hukum UE dalam urusan seperti perdagangan dan moneter. Di Asia, federalisme “dengan karakteristik Tiongkok” di Hong Kong dan Makau menunjukkan adaptasi neo-federalisme dalam negara kesatuan.

3. Karakteristik Negara Federasi dan Neo-Federalisme

3.1. Karakteristik Negara Federasi

Menurut Kompas.com (2022), negara federasi memiliki ciri-ciri berikut:

- Lembaga Senat: Representasi langsung kepentingan negara bagian, seperti Senat AS yang memberikan dua senator per negara bagian.

- Legislatif Daerah: Setiap negara bagian memiliki parlemen sendiri untuk membuat undang-undang lokal.

- Kedaulatan Negara Bagian: Kekuasaan negara bagian tidak dapat ditarik oleh pemerintah federal tanpa amandemen konstitusi.

- UU Federal dan Daerah: Undang-undang negara bagian tidak terikat pada undang-undang federal, kecuali dalam urusan nasional.

- Pouvoir Constituant: Negara bagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dalam batas konstitusi federal.

3.2. Karakteristik Neo-Federalisme

Neo-federalisme memperluas karakteristik federalisme klasik dengan:

- Otonomi Asimetris: Wilayah tertentu, seperti Quebec di Kanada, memiliki hak istimewa berdasarkan keunikan budaya atau sejarah.

- Integrasi Regional: Contohnya, ASEAN atau Mercosur, yang mendorong kerja sama ekonomi tanpa menghilangkan kedaulatan nasional.

- Hukum Fleksibel: Hukum federal dapat disesuaikan untuk mengakomodasi kebutuhan lokal, seperti dalam federalisme Myanmar yang memberikan otonomi kepada divisi administratif.

- Partisipasi Masyarakat Sipil: Neo-federalisme melibatkan aktor non-pemerintah, seperti NGO, dalam pengambilan keputusan.

4. Penerapan Negara Federasi dan Neo-Federalisme

4.1. Amerika Serikat

- Federalisme Klasik: Konstitusi AS (1789) membagi kewenangan antara pemerintah federal (urusan luar negeri, pertahanan) dan negara bagian (pendidikan, hukum pidana). Senat dan DPR memastikan keseimbangan kepentingan.

- Neo-Federalisme: Pada 2025, AS menghadapi tantangan federalisme asimetris, seperti permintaan otonomi lebih besar dari California dalam kebijakan lingkungan, mencerminkan elemen neo-federalisme.

4.2. Uni Eropa

- Neo-Federalisme: UE adalah contoh “federalisme tanpa federasi,” di mana negara anggota berbagi kedaulatan dalam perdagangan, moneter (euro), dan hukum tanpa pemerintah federal tunggal. Parlemen Eropa dan Mahkamah Eropa memastikan harmonisasi hukum.

- Tantangan: Brexit (2020) dan ketegangan dengan Polandia (2024) menunjukkan kesulitan menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan integrasi.

4.3. Malaysia

- Federalisme Klasik: Malaysia terdiri dari 13 negeri dan tiga wilayah federal, dengan konstitusi 1957 yang memberikan otonomi kepada negeri dalam pendidikan dan hukum syariah.

- Neo-Federalisme: Pada 2025, Malaysia menerapkan otonomi asimetris untuk Sabah dan Sarawak, memberikan hak lebih besar atas sumber daya alam sebagai respons terhadap tuntutan regional.

4.4. Indonesia (RIS, 1949–1950)

- Federalisme Historis: Republik Indonesia Serikat (RIS) dibentuk melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) 1949, terdiri dari tujuh negara bagian dan sembilan satuan kenegaraan. Sistem ini dipimpin oleh pemerintahan parlementer di bawah Perdana Menteri Mohammad Hatta.

- Kegagalan: Federalisme RIS dianggap sebagai strategi Belanda untuk memecah belah Indonesia, sehingga ditolak oleh nasionalis seperti Soekarno. Pada 19 Mei 1950, RIS dibubarkan, dan Indonesia kembali ke negara kesatuan dengan UUD Sementara 1950.

- Neo-Federalisme Pasca-Reformasi: Pasca-1998, wacana neo-federalisme muncul sebagai solusi untuk ketimpangan pusat-daerah. UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah mencerminkan elemen neo-federalisme, seperti desentralisasi fiskal dan otonomi khusus untuk Aceh dan Papua.

5. Relevansi Neo-Federalisme di Indonesia

5.1. Konteks Historis

Indonesia memiliki pengalaman singkat dengan federalisme selama RIS, tetapi trauma terhadap pengaruh kolonial membuat federalisme dianggap tabu. Menurut Kompasiana (2019), Soekarno menolak federalisme karena kecenderungan aristokratiknya, sementara Mohammad Hatta mendukungnya untuk akomodasi daerah. Pasca-reformasi, wacana federalisme muncul kembali untuk mengatasi ketimpangan pembagian hasil (revenue sharing) antara pusat dan daerah.

5.2. Neo-Federalisme dan Otonomi Daerah

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memperkenalkan desentralisasi yang menyerupai neo-federalisme, dengan ciri:

- Otonomi Khusus: Aceh dan Papua memiliki hak istimewa dalam pengelolaan sumber daya dan hukum adat.

- Desentralisasi Fiskal: Daerah menerima dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) untuk pembangunan lokal.

- Pemerintahan Lokal: Kabupaten/kota memiliki wewenang luas dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Namun, menurut Amien Rais (1998), federalisme penuh berisiko memicu separatisme di Indonesia karena keberagaman etnis dan kesenjangan ekonomi. Neo-federalisme, dengan otonomi asimetris, dianggap lebih cocok untuk menjaga persatuan.

5.3. Kontroversi

- Stigma Federalisme: Federalisme sering dikaitkan dengan disintegrasi, seperti pengalaman RIS atau ketakutan terhadap separatisme di Papua dan Aceh.

- Korupsi Daerah: Desentralisasi pasca-1998 meningkatkan korupsi di pemerintahan daerah, seperti dilaporkan Journal.uwgm.ac.id (2021), melemahkan kepercayaan terhadap otonomi.

- Ketimpangan: Daerah kaya sumber daya, seperti Kalimantan dan Papua, merasa dirugikan oleh pembagian hasil yang timpang, mendorong wacana neo-federalisme.

6. Perbandingan dengan Sistem Lain

6.1. Negara Kesatuan

- Definisi: Kekuasaan terpusat di pemerintah pusat, dengan daerah memiliki otonomi terbatas yang dapat dicabut, seperti di Indonesia atau Inggris.

- Perbedaan: Negara kesatuan menekankan sentralisasi, sedangkan federasi memberikan otonomi konstitusional yang tidak dapat diubah secara sepihak.

- Kelemahan: Negara kesatuan rentan terhadap ketimpangan regional, sedangkan federasi berisiko terhadap fragmentasi.

6.2. Konfederasi

- Definisi: Aliansi longgar antara negara-negara berdaulat, seperti Konfederasi Jerman (1815–1866), dengan pemerintah pusat yang lemah.

- Perbedaan: Konfederasi tidak memiliki kedaulatan terpusat, sedangkan federasi memiliki pemerintah federal yang kuat. Neo-federalisme mendekati konfederasi dalam integrasi regional seperti UE.

6.3. Federalisme Asimetris

- Definisi: Varian neo-federalisme di mana beberapa wilayah memiliki otonomi lebih besar, seperti Quebec di Kanada atau Aceh di Indonesia.

- Perbedaan: Federalisme klasik simetris, sedangkan neo-federalisme memungkinkan fleksibilitas untuk mengakomodasi keberagaman.

7. Tantangan Neo-Federalisme

7.1. Risiko Separatisme

Otonomi tinggi dapat memicu tuntutan pemisahan, seperti di Catalonia (Spanyol) atau Papua (Indonesia).

7.2. Kompleksitas Administrasi

Neo-federalisme membutuhkan birokrasi yang kompleks dan biaya tinggi, seperti dijelaskan dalam Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara (2014), karena melibatkan banyak organ pemerintahan.

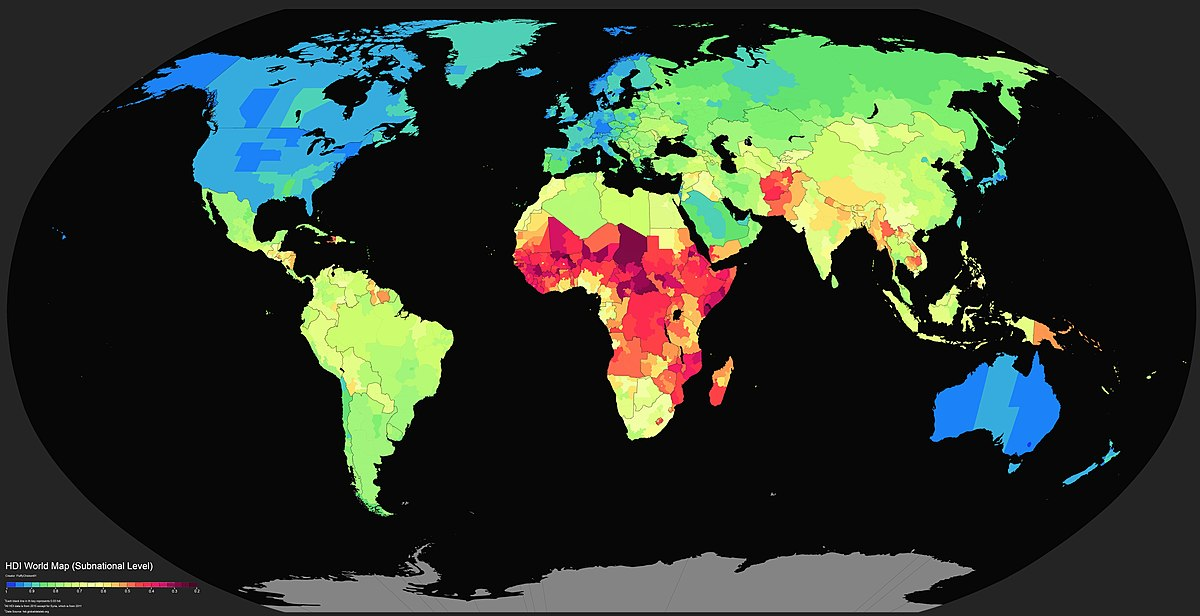

7.3. Ketimpangan Ekonomi

Daerah kaya, seperti Kalimantan, dapat mendominasi, sementara daerah miskin tertinggal, memperburuk ketegangan sosial.

7.4. Resistensi Politik

Di Indonesia, federalisme dianggap bertentangan dengan Pancasila dan NKRI, menciptakan hambatan ideologis.

8. Solusi dan Prospek Masa Depan

8.1. Solusi

- Otonomi Asimetris Bertahap: Memperluas otonomi khusus untuk daerah tertentu, seperti Aceh, sambil memperkuat pengawasan pusat untuk mencegah separatisme.

- Desentralisasi Fiskal: Meningkatkan revenue sharing untuk daerah penghasil sumber daya, seperti diusulkan Amien Rais.

- Literasi Politik: Mengedukasi masyarakat tentang manfaat neo-federalisme untuk mengurangi stigma terhadap federalisme.

- Integrasi Regional: Mengadopsi elemen neo-federalisme dalam kerjasama ASEAN untuk pembangunan ekonomi dan keamanan.

8.2. Prospek

Hingga Mei 2025, neo-federalisme kemungkinan akan terus berkembang di negara-negara dengan keberagaman tinggi, seperti India dan Nigeria. Di Indonesia, meskipun negara kesatuan tetap dominan, elemen neo-federalisme dalam otonomi daerah akan diperkuat, terutama untuk mengatasi ketimpangan. Uni Eropa akan tetap menjadi model utama neo-federalisme, meskipun menghadapi tantangan dari nasionalisme populis.

9. Kesimpulan

Negara federasi adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan otonomi daerah dengan kedaulatan nasional, dengan federalisme sebagai prinsip intinya. Neo-federalisme, sebagai evolusi modern, menawarkan fleksibilitas untuk mengatasi tantangan globalisasi, keberagaman, dan integrasi regional, seperti terlihat di Uni Eropa dan otonomi asimetris di Malaysia. Di Indonesia, pengalaman RIS menunjukkan kegagalan federalisme klasik, tetapi reformasi otonomi daerah pasca-1998 mencerminkan elemen neo-federalisme. Meskipun menghadapi tantangan seperti risiko separatisme dan stigma politik, neo-federalisme berpotensi menyeimbangkan hubungan pusat-daerah jika diterapkan dengan hati-hati.

Seperti dikatakan Jimly Asshiddiqie dalam Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi (2007), “Federalisme bukanlah ancaman, tetapi alat untuk harmoni dalam keberagaman.” Dengan pendekatan neo-federalisme yang adaptif, negara-negara dapat membangun pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan lokal dan global.

Sumber

- Kompas.com. “Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Federalisme.” www.kompas.com, 4 November 2020.

- Kompas.com. “Pengertian Negara Federasi, Sistem, dan Ciri-cirinya.” internasional.kompas.com, 25 Mei 2022.

- Wikipedia. “Federasi.” id.wikipedia.org, diakses Mei 2025.

- Wikipedia. “Federalisme.” id.wikipedia.org, diakses Mei 2025.

- Weiler, Joseph H.H. European Constitutionalism Beyond the State. Cambridge University Press, 2003.

- Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

- Asshiddiqie, Jimly. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007.

BACA JUGA: Seni dan Tradisi Negara Palau: Warisan Budaya Mikronesia yang Kaya

BACA JUGA: Letak Geografis dan Fisik Alami Negara Seychelles

BACA JUGA: Kampanye Publik: Strategi, Implementasi, dan Dampak dalam Mendorong Perubahan Sosial